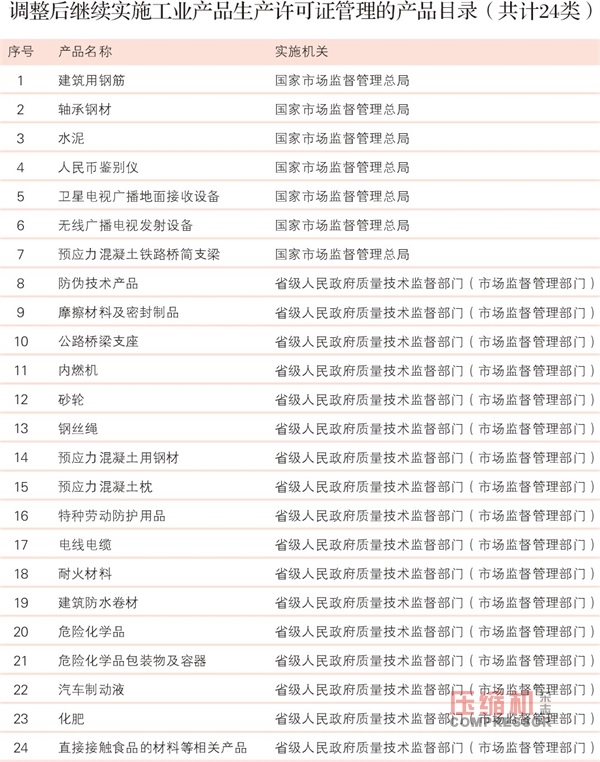

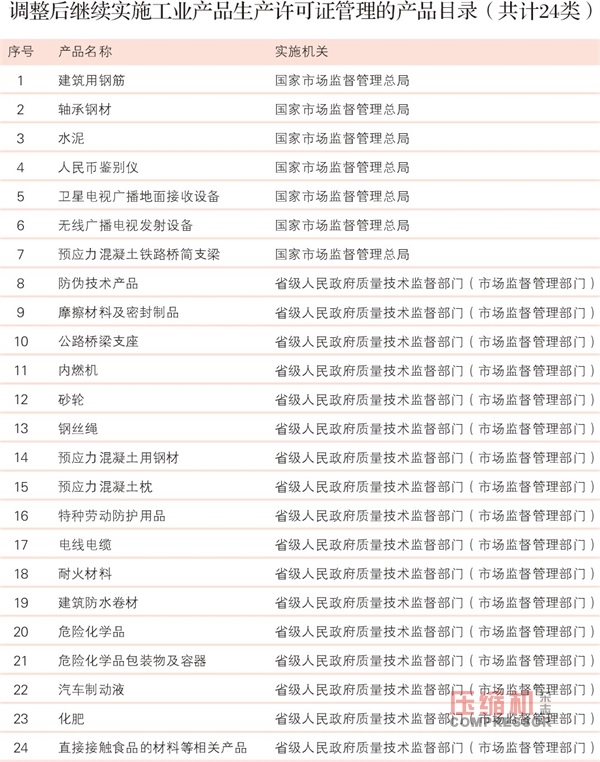

【壓縮機網】9月23日,國務院發布《國務院關于進一步壓減工業產品生產許可證管理目錄和簡化審批程序的決定》(國發〔2018〕33號)稱,經研究論證,國務院決定進一步壓減工業產品生產許可證管理目錄,取消14類工業產品生產許可證管理,將4類工業產品生產許可證管理權限下放給省級人民政府質量技術監督部門(市場監督管理部門)。調整后繼續實施工業產品生產許可證管理的產品共計24類,其中,由國家市場監督管理總局實施的7類,由省級人民政府質量技術監督部門(市場監督管理部門)實施的17類。其中,目前由國家市場監督管理總局實施審批的空氣壓縮機生產許可證被取消。

《決定》要求,對目錄內產品實行簡化審批程序。一是將發證機關組織的發證前產品檢驗改為由企業在申請時提交具有資質的檢驗檢測機構出具的產品檢驗合格報告。二是除危險化學品外,對省級人民政府質量技術監督部門(市場監督管理部門)實施許可的產品實行后置現場審查,企業提交申請和產品檢驗合格報告并作出保證產品質量安全的承諾后,經形式審查合格即可領取生產許可證,之后在規定時間內接受現場審查。三是企業生產經營目錄內不同類別產品的,按照“一企一證”原則,新申請許可證或申請換發許可證時,一并審查頒發一張許可證書。

各地區、各相關部門要扎實推進壓減目錄和簡化審批程序各項工作。要加大企業承諾公示和后置現場審查工作力度,強化信用監督和約束手段,落實企業質量主體責任,對虛假承諾、不符合要求的,一律撤銷生產許可證。對取消工業產品生產許可證管理的產品,要切實加強事中事后監管,涉及公眾健康和安全、環境保護等產品可轉為強制性認證,列出正面清單并向社會公示,統一認證標準、合理減并認證檢測項目,強制性認證費用原則上由各級財政按體制負擔。采取支持措施,鼓勵企業開展自愿認證,推動樹立品牌、拓展市場。要對標國際先進標準,推進工業產品質量提升。充分發揮第三方社會組織的作用,確保工業產品質量安全。對保留工業產品生產許可證管理的產品,要完善標準體系,發揮行業監管優勢,強化“誰審批、誰監管”責任,動態評估產品質量安全風險,適時壓減目錄、下放審批權限或轉為認證管理。

為什么要取消生產許可證?

工業產品生產許可證制度1984年建立實施,初衷是從源頭加強質量監管。應該說,這在當時起到了一定作用。但這個“許可證”畢竟帶著計劃經濟時代的深刻痕跡。

企業增活力,制度先松綁。同理,工業要升級,企業須自主。靠一大堆工業生產許可證,“證”不出真正令消費者滿意的壓縮機和放心的品質;而靠一大堆前置審批,同樣“審”不出高品質壓縮機。

工業產品生產許可相比以前已大幅取消,然而表面看似減少了不少,但實際內里層層疊疊,依然嚴重羈絆著實體經濟快速發展的腳步。

手腳被捆,企業還如何發展?所以只能導致兩個后果:一是我怕了,不投資了、不建廠了,這直接造成有效投資增速放緩;二是你用“證”攔我,我就用“假”來對付,這又直接造成無證生產、假冒偽劣等情形的發生。可見,現實的許可證已經難以實現“加強質量監管”的初衷。

更重要的是,只有政府部門心思從前置審批、給企業“辦證”上徹底抽脫出來,才能真正放在事中事后監管上,“管”得住、“管”得好、“管”出實效;也才能真正放在優化服務上。

生產許可證取消后,將強調加強事中事后監管,按照“雙隨機”方式加大抽查力度,增加抽查頻次和品種,擴大覆蓋面,尤其對此次取消許可管理的產品可能要實現抽查“全覆蓋”。即便對于已頒發的許可,也不再是“一勞永逸”,后續監管如發現不符合要求,即依法撤銷許可證。

《決定》要求,對目錄內產品實行簡化審批程序。一是將發證機關組織的發證前產品檢驗改為由企業在申請時提交具有資質的檢驗檢測機構出具的產品檢驗合格報告。二是除危險化學品外,對省級人民政府質量技術監督部門(市場監督管理部門)實施許可的產品實行后置現場審查,企業提交申請和產品檢驗合格報告并作出保證產品質量安全的承諾后,經形式審查合格即可領取生產許可證,之后在規定時間內接受現場審查。三是企業生產經營目錄內不同類別產品的,按照“一企一證”原則,新申請許可證或申請換發許可證時,一并審查頒發一張許可證書。

各地區、各相關部門要扎實推進壓減目錄和簡化審批程序各項工作。要加大企業承諾公示和后置現場審查工作力度,強化信用監督和約束手段,落實企業質量主體責任,對虛假承諾、不符合要求的,一律撤銷生產許可證。對取消工業產品生產許可證管理的產品,要切實加強事中事后監管,涉及公眾健康和安全、環境保護等產品可轉為強制性認證,列出正面清單并向社會公示,統一認證標準、合理減并認證檢測項目,強制性認證費用原則上由各級財政按體制負擔。采取支持措施,鼓勵企業開展自愿認證,推動樹立品牌、拓展市場。要對標國際先進標準,推進工業產品質量提升。充分發揮第三方社會組織的作用,確保工業產品質量安全。對保留工業產品生產許可證管理的產品,要完善標準體系,發揮行業監管優勢,強化“誰審批、誰監管”責任,動態評估產品質量安全風險,適時壓減目錄、下放審批權限或轉為認證管理。

為什么要取消生產許可證?

工業產品生產許可證制度1984年建立實施,初衷是從源頭加強質量監管。應該說,這在當時起到了一定作用。但這個“許可證”畢竟帶著計劃經濟時代的深刻痕跡。

企業增活力,制度先松綁。同理,工業要升級,企業須自主。靠一大堆工業生產許可證,“證”不出真正令消費者滿意的壓縮機和放心的品質;而靠一大堆前置審批,同樣“審”不出高品質壓縮機。

工業產品生產許可相比以前已大幅取消,然而表面看似減少了不少,但實際內里層層疊疊,依然嚴重羈絆著實體經濟快速發展的腳步。

手腳被捆,企業還如何發展?所以只能導致兩個后果:一是我怕了,不投資了、不建廠了,這直接造成有效投資增速放緩;二是你用“證”攔我,我就用“假”來對付,這又直接造成無證生產、假冒偽劣等情形的發生。可見,現實的許可證已經難以實現“加強質量監管”的初衷。

更重要的是,只有政府部門心思從前置審批、給企業“辦證”上徹底抽脫出來,才能真正放在事中事后監管上,“管”得住、“管”得好、“管”出實效;也才能真正放在優化服務上。

生產許可證取消后,將強調加強事中事后監管,按照“雙隨機”方式加大抽查力度,增加抽查頻次和品種,擴大覆蓋面,尤其對此次取消許可管理的產品可能要實現抽查“全覆蓋”。即便對于已頒發的許可,也不再是“一勞永逸”,后續監管如發現不符合要求,即依法撤銷許可證。

網友評論

條評論

最新評論